有朋自远方来,不亦乐乎

又是好久不见的一篇文章,之前居然有半年时间没有写新的东西,在感叹自己procrastination如此之强的同时,也暗暗下了决心想要重新捡起写文章这样一个好习惯,只不过不清楚本次还会被什么理由打断吧(笑)。

由于最近几天主观客观的原因,又颓废了整整一天半,今晚趁着状态好,赶紧拜读了周志华老师主编的《机器学习》(的序言部分),本来是带着扫盲的目的来对自己的只是查缺补漏,所以在读书的时候,把所有感兴趣的或者不明白的全都一点点捋清楚,比如又深化了SDM(Sparce Distributed Memory,稀疏分布式记忆)模型(这个在以后的文章里面应该也会说到)和BP算法的了解,但是书中关于科学方法论中,的假设选择原则,却让我尤其在意。

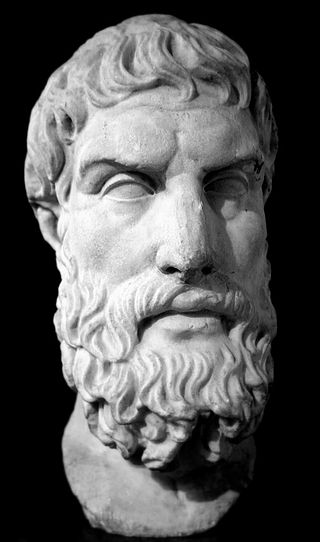

除了耳熟能详的“奥卡姆剃刀”原理,对待假设的理论还有古希腊哲学家伊壁鸠鲁(Epicurus)的“多释原则(principle of multiple explianations)”也十分有趣。如果读者您之前从来没有听说过两者中任意一个,请允许我先稍微献丑,为您解释一下这两个假设选择原则:

“奥卡姆剃刀”指的是“如果对于某一个观测(observation),我们可以建立多个假设模型,这些假设模型的复杂程度高低不一。如果这些假设都能够解释这样一个观测,那么我们选择其中比较简单的那个”。而“多释原则”则是“如果有多个假设能够解释这个观测,那么我们同时选择其中所有合理假设”。其中奥卡姆剃刀原则之所以广为流传,是因为它看起来用了一种最经济,最有效率的方式解释现象,如果1+1就能解释2,那为什么我非得用“根号4的绝对值”这种复杂的方式呢?

然而看似经济的奥卡姆剃刀原则,实际上是一种狂赌。它用一种近于懒惰的方式放弃了其它也许”正确“的假设。与之相对,多释原则倾向于大包大揽,把所有可能的假设全部考虑到,让他们协同解释一个观测。乍一看这种原则,习惯了“奥”原则的我们可能觉得它太傻了,既然用一个模型就能描述预测,为什么非得多个同时作用?但更深一步想想,如果我们只用单一模型表示数据,那模型本身不可避免地会造成一些“过拟合”,或者学习结果的“偏向”,这些偏向不是错误,而是模型本身的属性,比如SVM本身的线性性,或者决策树模型本身的表达能力超强却模型复杂度偏高。这些都导致一个模型看到数据的特征是盲人摸象,只见其一隅。而与伊壁鸠鲁的多释原则相合的集成学习(Ensemble learning)却试图用多个模型的协同作用克服这一偏向。

当初了解到这里的我几乎高兴地跳起来,因为自从很久以前接触到奥卡姆剃刀原则之时我就一直有个疑问,“万一我们贪图经济选错了怎么办”,现在终于接触到了这样一种思想,与我之前的疑问走到了同一个方向,让我的眼前稍微出现了一点光亮。于是好奇心起,我打算去看一下提出这一思想的伊壁鸠鲁到底是何许人士。

Epicurus,341-270BC,是古希腊雅典的著名哲学家,他早年师从瑙西芬斯,从此继承了德谟克里特的原子学说,但之后伊壁鸠鲁却因为种种原因,对曾经的世尊瑙西芬斯并无半点尊敬之情,反而以“软体动物”相称。说回伊壁鸠鲁本人,他是一位坚定的唯物主义者,却不是一位决定论者,这在古典唯物主义时代简直是凤毛麟角,他虽然主张万事万物都由原子组成,但却否认人类可以完全观测计算这些原子的状态。

依据传说,或者斯多葛学派的诽谤,伊壁鸠鲁的父母可能从事迷信诈骗行业。但幼年时期的伊壁鸠鲁不仅没有耳濡目染,反而对双亲的举动义愤填膺,这也就造成了伊壁鸠鲁学派坚决地否定神的存在。伊壁鸠鲁本人甚至提出两个悖论,去攻击“神是全能全善的”和“神明与‘美好’的关系”,而宗教的一放直到1710年,才藉由莱布尼茨提出的神义学进行了反击。

身为阿瑞斯提普斯享乐主义的后继者,伊壁鸠鲁对于“善”的定义是“快乐”,与暴饮暴食,享受激情过程的“动态”快乐相对,伊壁鸠鲁学派更推崇饮食过后的饱腹感,享受快乐时候的充实感等“静态”的快乐。伊壁鸠鲁学派推崇自我约束欲望,因为他本人认为没有什么比膨胀无休止的欲望更能够为人带来苦恼的了,物质生活只需满足自己的基本需求,最高尚的“善”应该是自我内心的平和,以及对快乐的审视。

伊壁鸠鲁否定死后受难说与死后享乐说,他版本的原子学说提出死亡以后人体内的原子也就失去了感知的能力,而没有感知也就没有我们自己,所以我们也没有必要对死亡本身产生惊惧;而宗教则不然,宗教试图制造人们对死亡,死后受难的恐惧,从而利用这些恐惧达成自己种种目的,世间宗教对神明的阐释全是错的,世界上如果有神,那神也应该是伊壁鸠鲁“快乐即为善”哲学的最佳贯彻者。而伊壁鸠鲁对待科学的态度则是完全服务于他对世俗神观的抵抗,“任何假设模型,只要能够解释这一观测,那它都是有用的,都应该是正确的,只要它不把神给牵扯进来”,这也就是前文讲的“多释原则”的来历。

伊壁鸠鲁的学说从他本人流传下来的不多,反而是他的后继者,罗马共和国诗人卢克莱修(Lucretius)通过自己的著作《物性论》进行了传承。而《物性论》这部书本身也遭到斯多葛学派奥古斯都(Augustus)政治打压,直到十八世纪才由边沁(Bentham)、雪莱(Shelley)等人发掘,得以重见天日。

而我本人之所以对伊壁鸠鲁如此感兴趣,一方面是对奥卡姆剃刀原则的疑虑,另一方面是源自自己小时候,对人类行为目的的建模。当初的我认为人类的行为有两种原动力,“活得更长”与“活得更好”,其中“活得更好”,一方面是由于动物性的肉体享受,另一方面作为人类,追求的应该是思维上的预约,乃至尼采等提出的“超人”等进阶概念。而对这些享受的追求推动了社会向前进化,也就是维持社会所必须的“善”,由此可见简直与伊壁鸠鲁享乐主义论调如出一辙;然而“活得更长”这一需求,则是出自生物本能,对死亡、同类尸体的恐惧,这种恐惧根植在我们的神经系统,跟随我们走过了几万年的进化。由此我对伊壁鸠鲁的死亡无恐说持有疑虑,因为“活得更长”实际上是让我们不要为追求一时的欢愉而过度损耗精力,从而威胁健康,“长命百岁”本身出自对死亡的恐惧,对它的追求也可以被解释为一种伊壁鸠鲁提出的“静态”的快乐,即眼观长远,而不是仅仅看向眼前的激情,而这种对于长远的疑虑,实际上是阻碍了人类社会的发展,但我之所以认为它是一种善,是源自被(滥用的)热力学第二定律引起的悲观心理,这种心理倾向认为我们发展的终极形态是自我毁灭,无论是通过日益恶化的环境还是变种生物、机器人等有意无意创造的新式生命、或者能量存在的形式,”现代智人“最终不会永远存在。所以对于人类社会发展的阻碍反而是让人类社会本身”活得更长“的一道保险。

至于伊壁鸠鲁提出的”不争“、”出世“、”田园“等概念,也令我经常想起老子”上善若水“的”不争“。但是与道家名为不争实为大争不同,享乐学派是对政治完全置身事外,用一种近乎消极的方式表达着自己的偏执。而享乐主义本身也由于其完全不涉世事,引起了后世的诸多攻击,从而将享乐主义完全污名以自利为内核的一种思潮,直到后来边沁、卢梭的菜多少为享乐学派正名,毕竟伊壁鸠鲁对于自己与他人的关系如此表述:”伤害他人也是一种痛苦,因为需要时刻担心对方会复仇“,而这正是启蒙时期”社会契约“核心精神。

而伊壁鸠鲁的唯物主义却非确定主义的站位,则更是让人啧啧称奇,如果我的想象更天马行空一点,甚至都会认为伊壁鸠鲁本人是从二十一世纪穿越回雅典城邦时代的人,因为二十世纪的量子场论已经彻底否定了确定主义者的论调,让拉普拉斯妖彻底毁灭不见,也许伊壁鸠鲁只是为了否定”天命“论与”神定“论,而彻底与确定主义割席而坐,但这仍不影响他提出这一大胆思想在我心中的震动程度。

无论善恶观,宇宙观,还有对心底平和的追求,亦或是对自己学生的慷慨或专横,甚至喜爱小孩子这一点,都唤起了我与这位伟大哲人的共鸣。虽然无论是地理位置天高地远,还是相隔两千多年时光的漫漫,读书本身,就是一种穿越时空的对话,其中尤以在这茫茫天地间上下几千年遇到”另一个自己“最为令人新潮澎湃。孔子曰,有朋自远方来,不亦乐乎,盖如是。